|

REFUGIUM SELKETAL

Christiane Funkel – Landesamt für Umweltschutz

Sachsen-Anhalt

Vortrag – gehalten auf der Selketalkonferenz am

31. Aug. 2002 in Meisdorf

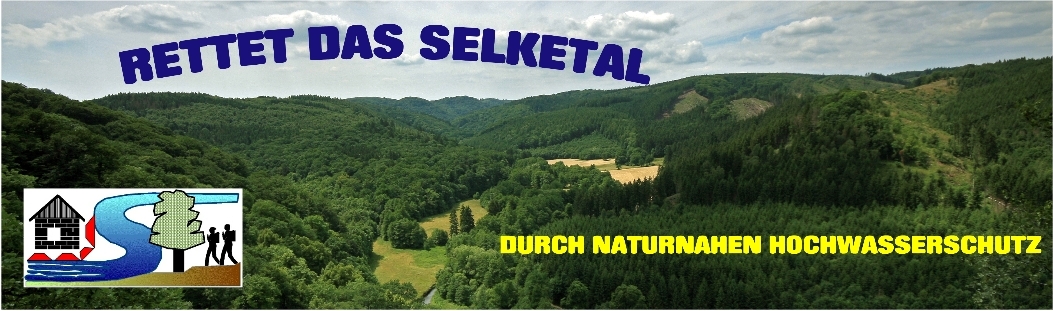

Die Selke als ein Hauptnebenfluss

der Bode entspringt südöstlich von Stiege auf einem Quellsattel in ca. 510 m

Höhe. Sie ist mit ihren noch weitgehend naturnahen Bachstrukturen und einer

natürlichen Gewässerdynamik ein gutes Beispiel für ein typisches

Mittelgebirgsbachtal. Nach ca. 34 km verlässt die Selke das Gebirgsmassiv des

Unterharzes bei Meisdorf, um dann in einer ca. 1 km breiten Talaue im

Nordharzvorland nach weiteren 35 km hinter Hedersleben Bode zu münden.

Das Selketal zeichnet sich durch eine Reihe besonders schützenswerter Elemente

aus, die jedes für sich allein Grund für eine Unterschutzstellung nach dem

Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt sind. So gehört es mit seinem

Reichtum an naturnahen Laubwäldern zu den wertvollsten Tälern des Harzes. Die

niedrige Gebirgslage und die breite Öffnung des Tales zum warmen Nordharzvorland

im Lee des Gebirges schaffen besondere klimatische Bedingungen, die das

Vorkommen wärmeliebender Pflanzengesellschaften sichert. U.a. aus diesem Grund

wurde bereits im Jahr 1961 ein Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Selke“ im

Landkreis Hettstedt und auf knapp 75 ha beiderseits der Selke, an den Hängen der

Ackeburg und der Burg Falkenstein ein Naturschutzgebiet (NSG) eingerichtet. 1990

erfolgte die einstweilige Sicherstellung von insgesamt 3200 ha mit dem Ziel, das

gesamte Selketal einschließlich angrenzender Talhänge und Seitentäler sowie

naturschutzfachlich wertvoller Plateauflächen unter Schutz zu stellen. 1994

wurden vom RP Halle die Anteile des Selketals in den Landkreisen Aschersleben

und Hettstedt auf einer Fläche von 660 ha als NSG „Selketal“ verordnet. Durch

das RP Magdeburg erfolgte 4 Jahre später, im Jahr 1998, in den Landkreisen

Quedlinburg und Wernigerode sowie zu einem geringem Teil im LK

Aschersleben-Staßfurt die endgültige Unterschutzstellung als NSG „Oberes

Selketal“ mit 1611 ha, so dass z.Z. insgesamt 2271 ha des Selketales den

Schutzstatus Naturschutzgebiet besitzen. Auf 7 Teilflächen mit insgesamt 195 ha

sind in sog. Totalreservaten Räume für die ungestörte natürliche Waldentwicklung

in den beiden NSG festgelegt.

Wenn ich im folgenden vom Selketal spreche, so beziehe ich mich überwiegend auf

den Bereich dieser 2 NSG, die große Teile des Oberlaufes der Selke mit einigen

Nebenbächen und angrenzende Flächen einschließen.

Das Selketal ist durch ein gut funktionierendes Gefüge aus den verschiedensten,

hoch sensiblen Einzelgliedern wertvoll. Es sind die Lebensräume, die sich durch

besondere Wirtschaftsweisen auszeichnen ebenso wie die Selke als unregulierter

Mittelgebirgsbach mit all seinen Charakteristika und das Mosaik an Biotoptypen,

die eine Fülle an Arten beherbergen, die in der „normalen“ Landschaft

mittlerweile sehr selten sind.

Die Sonderstellung, die das Selketal im Schutzgebietssystem des Landes einnimmt,

ist unzweifelhaft auch auf die große Fläche des geschützten Gebietes

zurückführen.

Ein nachhaltiger Schutz des natürlichen Artengefüges bestimmter Landschaften ist

langfristig nur erfolgreich, wenn die Nutzungen den Anforderungen der zu

schützenden Arten entsprechen, z. Bsp. eine extensive Grünlandbewirtschaftung

oder die Erhöhung der Umtriebszeiten im Wald. Solche Maßnahmen sollten möglichst

auf großer Fläche und im Nebeneinander verschiedenster Nutzungsformen erfolgen

und sind heutzutage eigentlich nur in Schutzgebieten, und selbst dort sehr

schwierig, umzusetzen. Das soll nicht heißen, dass das Kriterium

„Großflächigkeit“ ein Garant für optimale NSG ist. Auch im Selketal gibt es noch

genügend Abschnitte, die nicht den Erfordernissen zum Erhalt einiger, selbst

stark gefährdeter Arten entsprechen, aber eine der Grundvoraussetzungen für den

langfristigen Erhalt der typischen Artausstattung von Landschaften, die

rechtliche Sicherung, ist zumindest erfüllt.

Die sog. FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG) ist eine wichtige Richtlinie der

Europäischen Union (EU) zur Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der

natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen. Kernpunkt

der Richtlinie ist die Forderung nach Ausweisung von sog. „Besonderen

Schutzgebieten“ für die in Anhang I bzw. Anhang II genannten Lebensraumtypen und

Arten durch die Europäische Kommission. Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet,

alle Maßnahmen zur Wahrung bzw. Wiederherstellung eines guten

Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume bzw. Arten zu treffen. Für

weitere, in den Anhängen IV und V der FFH-Richtlinie genannte Arten gelten

besondere Regelungen des Artenschutzes.

Die Meldung des Landes Sachsen-Anhalt für den Bereich des Selketales macht

deutlich, welche herausragende Rolle das Selketal auch im europäischen Maßstab

einnimmt: mit 12 Lebensraumtypen nach Anhang I und 6 Arten nach Anhang II

verfügt das Gebiet über eine besonders reiche Ausstattung (vgl. Anlage). In

Sachsen-Anhalt weisen ähnliche Zahlen nur noch Gebiete an der Elbe und im

Südharzer Karst auf.

Das Selketal ist darüber hinaus Teil des knapp 17 000 ha umfassenden

Vogelschutzgebietes „Nordöstlicher Unterharz“ nach der EU-Vogelschutzrichtlinie

(RL 79/409/EWG). 12 Vogelarten des Anhangs I der Richtlinie werden für das

Gesamtgebiet genannt. Für alle Arten liegen auch für das Selketal Nachweise vor,

mit der Einschränkung, dass der Rauhfußkauz nur auf den angrenzenden Hochflächen

gesichtet wurde und der Uhu aktuell nicht, aber in weiter zurück liegenden

Jahren an der Wilhelmsburg beobachtet werden konnte.

Interessant ist auch eine Gegenüberstellung von Artengruppen, die sowohl in den

Anhängen o.g. Richtlinien genannt als auch Bestandteil der Roten Listen sind.

Die hier verwendeten Angaben sind v.a. dem Pflege- und Entwicklungsplan für das

NSG „Oberes Selketal“ entnommen und sollen beispielhaft für eine Teilfläche des

NSG auf ca. 427 ha - von Alexisbad flußabwärts bis zum Alexis-Erbstollen, am „3.

Hammer“, die Artenfülle belegen.

Hervorzuheben ist auch die Vielfalt der Biotoptypen. Für ein Teilgebiet des

Selketales wurden durch das Büro LAMPRECHT in den Jahren 2000 und 2001 46

verschiedene Biotoptypen festgestellt, von denen 35 auf der Roten Liste

Deutschlands geführt werden. Diese enorme Mannigfaltigkeit an Lebensräumen

spiegelt sich natürlich auch im floristischen Arteninventar wider: nach HERDAM

(1991) sind bisher über 800 Farn- und Blütenpflanzen im Selketal nachgewiesen

worden. Der hohe Gefährdungsgrad bei den Biotoptypen trifft auch für die

Pflanzenarten zu: 45 gefährdete Spezies der Roten Liste für Sachsen-Anhalt sind

im Selketal verbreitet. So finden in den Quellbereichen der Selke und in einigen

Nebentälern, in besonders artenreichen Borstgrasrasen, Bergwiesen,

Kleinseggen-Sümpfen, Pfeifengras- und Kohldistel-Wiesen, stark gefährdete Arten

wie Arnika, Kriech-Weide oder die Sibirische Schwertlilie noch zusagende

Lebensbedingungen.

Das Gewässersystem der Selke und ihrer Nebenbäche nimmt eine Sonderstellung im

NSG ein. Die Uferbereiche sind weitgehend naturnah und bieten in den einzelnen

Abschnitten unterschiedlichste Lebensräume für zahlreiche Arten. Die überwiegend

freie Fließstrecke ist für einen Fluss dieser Größenordnung in Mitteleuropa eine

Seltenheit. Insbesondere im Frühjahr kann die Selke durch neue Uferabbrüche und

Mäander ihren Lauf ändern und zeichnet sich somit durch Besonderheiten aus, auf

die bestimmte Arten angewiesen sind. Durch unangepasste Gewässernutzungen,

Verschlechterungen der Gewässergüte infolge Abwassereinleitungen, Änderung der

Strömungsverhältnisse, Verschlammung der Gewässersohlen infolge wachsender

Nährstoff-Frachten oder durch Verlust der Substratvielfalt u.s.w. werden die

Lebensbedingungen in Fließgewässern erheblich verändert und sind somit Ursachen

für den rapiden Artenrückgang in Gewässerökosystemen. Westgroppe, Bachneunauge

und Bachforelle sind typische Arten, die hoch sensibel auf anthropogen

verursachte Veränderungen reagieren. Für alle 3 Arten liegen im Selketal

Nachweise vor, womit für die Selke und Nebenbäche eben genannte Gefährdungen zur

Zeit nicht relevant sind, von einigen beeinträchtigten Bereichen abgesehen.

Auch die Wirbellosenfauna ist stark von der Gewässergüte abhängig. Bestand und

Artenkombination der Larven flugfähiger Insekten wie Eintags-, Stein- und

Köcherfliegenlarven sowie ständig im Wasser lebende Strudelwürmer, Flohkrebse

und Mollusken bilden die Grundlage für die Ermittlung der Gewässergüteklasse.

Insgesamt 120 Arten wurden um Untersuchungsgebiet festgestellt. Eine

Besonderheit des Selke-Systems ist der Nachweis von Reliktvorkommen

empfindlicher, an den ursprünglichen Vorkommensschwerpunkten erloschener Arten

der Äschenregion. Neben montanen Rein- und Kaltwassertieren sind weit

verbreitete Berg- und Hügellandarten typisch. Der Krebsbach und der

Friedenstalbach sind von Besiedlung und Morphologie her die wertvollsten Bäche

des gesamten Selkesystems. Sie stellen den bedeutendsten Wiederbesiedlungspool

der Selke überhaupt dar.

Die im Selketal nachgewiesenen Fließgewässer-Libellenarten

Blauflügel-Prachtlibelle und die Zweigestreifte Quelljungfer gehören in

Sachsen-Anhalt zu den vom Aussterben bedrohten Spezies. Beide sind typische

Arten kühler, sauerstoffreicher Bäche der mittleren Forellenregion.

Der Edelkrebs, Rote-Liste- und FFH-Art (Anhang V), hat ein vermutlich

autochthones Vorkommen im Krebsbach, eines der letzten im Selkegebiet. Er

benötigt sauerstoffreiche Gewässer mit gut strukturierten Uferzonen aus Wurzeln,

Steinen und Treibholz.

Indikatoren für saubere und naturnahe Bachläufe sind auch Wasseramsel,

Gebirgsstelze und Eisvogel. Der Schwarzstorch ist ebenfalls an Gewässer mit

entsprechender Fischfauna gebunden. Viele Arten, so auch die Libellen, sind auf

die empfindlichen Offenlandbiotope der Selke-Ufer angewiesen, die besonders

durch Nutzungsaufgabe von zunehmender Verbuschung mit anschließender

Wiederbewaldung bedroht sind. Derzeit wird versucht, dieser Situation durch

Förderung der Grünlandbereiche im Rahmen des Vertragsnaturschutzes Rechnung zu

tragen.

Dieses Grünland ist vor allem in den Talsohlen der Selke und ihrer Nebenflüsse

verbreitet. Es wird von feuchten Uferstaudenfluren, Seggenrieden, Röhrichten und

Weidengebüschen begleitet. Kleinflächig ausgeprägte Erlenquellwälder in den

unteren Hangbereichen der Seitentäler gehen in der Regel in bachbegleitende

Erlen-Eschenwälder über. Oberhalb des Selkewasserfalls zwischen Mägdesprung und

Alexisbad ist im Bereich eines ehemaligen Staus ein Weiden-Weichholzauwald

ausgebildet, der durch regelmäßige Frühjahrshochwässer eine optimale

Artausstattung aufweist.

Die im Gebiet vorhandenen mehr oder weniger nordexponierten Steilhänge und

Schluchten werden häufig forstlich nicht genutzt. Im feuchten

Eschen-Bergahornwald findet der Feuersalamander als typischer Vertreter einen

optimalen Lebensraum. Insbesondere die Bereiche, die unmittelbar an

Fließgewässer mit Kolken und kleinen Ruhewasserzonen grenzen, sind zur

Reproduktion für diese Art von Bedeutung.

Aufgrund der vielgestaltigen Geologie und des Geländereliefs sind im Gebiet

bodensaure und mesophile Buchenwälder bis hin zu Anklängen an Kalkbuchenwälder

eng verzahnt vorhanden. Durch Einflüsse ehemaliger Nutzungen wie Nieder- und

Mittelwaldwirtschaft oder Waldweide wurden auf Buchenstandorten Eiche und

Hainbuche gegenüber der Rot-Buche gefördert. Insbesondere auf den steileren

Hangstandorten stocken heute Eichen-Hainbuchenwälder, die aufgrund

jahrzehntelanger fehlender bzw. erschwerter forstwirtschaftlicher Nutzung im

Vergleich zu vielen Wirtschaftswäldern über eine gut ausgeprägte Strauchschicht

sowie einen hohen Totholzanteil verfügen.

Auf sehr steilen, südexponierten und mit Felsfluren und Geröllhalden

durchsetzten Standorten stocken niedrigwüchsige bzw. buschförmige, von

Traubeneiche dominierte Waldgesellschaften, die zu den Felsstandorten

vermitteln. Die kleinräumige Vielgestaltigkeit dieser Pflanzengesellschaften ist

von enormer Bedeutung als Lebensraum für Heuschrecken oder Tagfalter.

Die flachgründigen Hangbereiche des Selketals sind Hauptverbreitungsgebiet der

trockenen Eichen-Hangwälder im Nordharz. Sie zeichnen sich durch lichte Bestände

und Totholzreichtum aus. Eine Besonderheit dieser Wälder sind baumbrütende

Mauersegler, die im Selketal die derzeit größte bekannte baumbrütende

Mauersegler-Population in Mitteleuropa bilden.

Eine von den Herren Günther und Hellmann erstellte Übersicht für den o.g.

Pflege- und Entwicklungsplan aus dem Jahr 2000 nennt einen Gesamtbestand von

45-100 Brutpaaren für das Selketal. Außer den Mauerseglern, die in Höhlen noch

vitaler Bäume nisten, zeugt das Vorkommen von Trauerschnäpper, Kleiber und Star,

die Spechthöhlen nutzen, von der hohen Naturnähe dieser Wälder.

Bewohner der Baumhöhlen in diesen Steilhangbereichen sind ebenfalls die überaus

seltenen Baumfledermäuse Kleinabendsegler und Bechsteinfledermaus. Für letztere

konnte in Sachsen-Anhalt bisher nur eine Wochenstube - und zwar im Selketal -

nachgewiesen werden. Das Selketal ist auch für andere Fledermausarten ein

wichtiger Lebensraum, sei es als Nahrungs- oder Reproduktionshabitat. Von den 19

in Sachsen-Anhalt auftretenden Arten kommen 12 im Selketal vor. Alle diese Arten

sind als streng zu schützende Arten in den Anhängen II bzw. IV o.g.

FFH-Richtlinie enthalten. Die Erhaltung und Entwicklung dieser Arten und ihrer

Lebensräume ist daher auch von europäischem Interesse.

Von den übrigen Säugetieren ist die in Sachsen-Anhalt vom Aussterben bedrohte

Wildkatze hervorzuheben, die im Selketal eine stabile Population bildet. Auch

hier ergibt sich eine besondere Verantwortung zur Erhaltung und Entwicklung

ihrer Lebensräume. Das sind vor allem die strukturreichen Laubmischwälder mit

den ruhigen, offenen Talräumen mit der Selke.

Die Bedeutung des jetzt in aller Kürze mit einigen wichtigen Fakten

vorgestellten Gebietes wird bereits seit mehreren Jahren und durch

unterschiedlichste Institutionen hervorgehoben. So ist im Jahr 1994 ein

Memorandum der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft an die Föderation der Natur

und Nationalparke - Sektion Deutschland - über eine Erweiterung des

Nationalparkes „Hochharz“ im Bereich des Selketales verabschiedet worden. Es

existieren zahlreiche fachliche Gutachten sowie Erfassungen ehrenamtlicher

Naturschutzbeauftragter und anderer Spezialisten vor Ort, die den hohen

naturschutzfachlichen Wert des Selketals bestätigen.

Diese Bemühungen um die Sicherung bzw. Entwicklung der Selketalflächen müssen

aus naturschutzfachlicher Sicht uneingeschränkte Unterstützung finden.

Literatur/Quellen:

Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt :

Landschaftsraum Harz. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz

Sachsen-Anhalt. - Halle (1997)SH4. - 364 S.

George, K.; Günther, E.; Hellmann, M.: Beitrag zur Diskussion über große

Schutzgebiete im Unterharz aus rechtlicher Sicht am Beispiel des

Selketalgebietes. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 31(1994)1. - S.

50 - 54

Günther, E.; Hellmann, M.: Ergebnisse einer mehr als zehnjährigen Untersuchung

an Höhlen der "Buntspechte" Picoides in den naturnahen Laubwäldern des

nordöstlichen Harzes (Sachsen-Anhalt). - Ornithologische Jahresberichte des

Museums Heineanum. - Halberstadt 13(1995). - S. 27 - 52

Günther, Egbert: Vogelbestandsaufnahmen auf ausgewählten Kontrollflächen in den

naturnahen Hangwäldern des NSG Selketal und angrenzender Wirtschaftswälder. -

Halberstadt, 1992. - 13 S. - Anh.

Herdam, H.: Neue Flora von Halberstadt : Farn- und Blütenpflanzen des Nordharzes

und seines Vorlandes (Sachsen-Anhalt). - 2. Aufl. / Hagen Herdam unter Mitw. von

... mit e. Geleitw. von Hermann Meusel. - Quedlinburg : Botanischer Arbeitskreis

Nordharz e.V., 1995. - 384 S.

Herdam, H.: (1991): Besonderheiten der Flora des Selketales. Naturschutztagung

Selketal, Harzgerode-Alexisbad, 18.10.1991

Herdam, H.: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Selketal,

Teil 1 - Quellgebiet Hassel/Selke bis Güntersberge einschl. Mordtal und

Limbachtal. Zwischenbericht. Straßberg, 1996. - 11 S. - Anl.: Abb., Ktn., Tab.

Lamprecht, Heinrich: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet

„Oberes Selketal“, Teile I – III. Hannover 1999, 2000, 2001

Liedel, K.: Denkschrift zum Nationalpark Harz. - APUS : Beiträge zur Avifauna

Sachsen-Anhalts. - Halle 8(1992)3. - S. 139 - 140

Nicolai, B.; Günther, E.: Historischer Brutplatz des Wanderfalken Falco

peregrinus im Selketal (Harz/Sachsen-Anhalt). - Ornithologischer Jahresbericht

des Museum Heineanum. - Halberstadt 14(1996). - S. 53 - 56

Zuppke, U.: Vorkommen und Verbreitung der Fischarten im südlichen Sachsen-Anhalt

und ihre Schutzsituation. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle

30(1993)2. - S. 3 - 22

Zur Startseite von

www.rettet-das-selketal.de

|